Que reste-t-il du «2001» de Kubrick en 2001 ?

Par Thierry Jobin

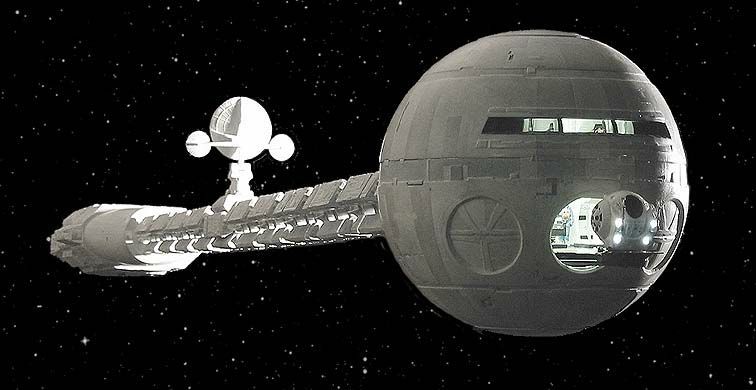

Une Terre intacte, digne de son appellation «planète bleue», est contemplée par un fœtus en orbite, celui de l'astronaute David Bowman. C'est l'ultime énigme de 2001: l'Odyssée de l'espace, ce récit de la conquête spatiale sabotée par la folie d'un ordinateur. Cinq ans plus tôt, dans Docteur Folamour, le film précédent de Stanley Kubrick: la Terre disparaît dans un ballet de champignons nucléaires, tandis que Vera Lynn chante sur la bande-son «We'll Meet Again» (Nous nous reverrons).

«Nous nous reverrons». Tout s'imbrique ainsi chez Stanley Kubrick. Et le retour opportuniste de 2001 en 2001, dans une version inchangée (contrairement à Apocalypse Now Redux, cf. LT du 16 mai), ne saurait échapper à cette logique artistique suprême, legs d'un homme qui a conçu plus de quarante ans de carrière et treize longs métrages comme une partie d'échecs dont chaque acte annonçait, peu ou prou, le suivant.

2001 reste pourtant l'objet à part, le chef-d'œuvre intimidant qui a fait ressentir pour la première fois la grandeur de l'Univers (et notre petitesse), le «Kubrick's Cube» dont on mesure aisément l'apport et la prescience technologique, mais dont la portée philosophique fascine ou embarrasse sans jamais pouvoir être totalement embrassée. L'énigme demeure irrésolue. Et pour cause: elle n'a pas de solution! «2001 est avant tout une expérience non verbale, disait Kubrick. Il ne faut pas chercher à tout prix à comprendre. Il faut avant tout voir, entendre et sentir.» Nuage de fumée diffusé par un cinéaste qui s'est obstiné à ne jamais livrer les clés de ses films, bien sûr. Mais, dans le cas de 2001, les possédait-il lui-même ?

Une plongée dans le processus de création du film, de 1964 à 1968, montre en effet combien ce film-là fut inventé par associations d'idées entre les artistes, les savants et les techniciens les plus pointus. Un brainstorming à l'échelle planétaire où les savoirs britanniques, français, américains et soviétiques étaient systématiquement confrontés les uns aux autres et devaient même pousser Kubrick à ajouter ou modifier des éléments essentiels jusque sur le plateau de tournage.

A l'origine de sa démarche, Stanley Kubrick souhaitait filmer Le Voyage dans la Lune de Méliès avec la vérité documentaire de L'Arrivée en gare de La Ciotat des frères Lumière. Après avoir compulsé toute la littérature idoine, son choix s'était porté sur l'œuvre proéminente d'Arthur C. Clarke et, comme base de travail, sur son roman The Sentinel. Base de travail, en effet, mais très vite abandonnée. Dans le journal qu'il tint au long de cette collaboration (lisible sur The Kubrick Site: www.visual-memo

ry.co.uk/amk), Clarke, engagé comme scénariste, évoque les incroyables directions que le projet a prises du début de sa collaboration avec Kubrick, le 28 mai 1964, au premier jour de tournage, le 29 décembre 1965. «Robots légèrement pédés», «ordinateur féminin appelé Athéna», «E.T. enseignant les tactiques des commandos militaires à nos ancêtres hommes-singes», «aliens accueillis sur la Cinquième Avenue»: autant d'idées finalement abandonnées. Kubrick et Clarke préfèrent par exemple un monolithe noir allégorique plutôt que des figurants déguisés en petits hommes verts.

A l'époque, la conquête spatiale tourne à l'obsession et Kubrick est extrêmement soucieux de ne pas se faire doubler par les avancées américaines et soviétiques. Il est à l'affût de la moindre information: celle du 1er août 1964, lorsque le module américain Ranger VII se pose sur la Lune ou celle du 12 avril 1965, quand les Soviétiques croient avoir capté des signaux radio de l'espace. Cette confrontation constante du projet avec les succès scientifiques est sans doute pour beaucoup dans la dimension métaphorique et les flous volontaires du film.

L'allégorie est donc un choix créatif, bien sûr, mais surtout une solution de repli face au pari impossible que constitue 2001: filmer ce que personne n'a jamais vu (la gravité zéro, la face cachée de la Lune...), ce qu'on commence à peine à imaginer et, dernier tiers du film, des interrogations qui dépassent, en 1968 comme aujourd'hui, l'entendement. Même pour Kubrick. «Parfois, disait-il, je pense que nous sommes seuls dans l'Univers et parfois je pense que non. Dans les deux cas, cette simple idée me fait chanceler.»